完成した「光風流いけばな展」の案内葉書を見ながら思った、AIが全盛の今、これからのモノ作りには「世界観」こそが大切だという事

目次

ごきげんよう、こんにちは、そしてこんばんは、内藤正風です。

今日はいいお天気になりましたね。太陽の光は気持ちよくて、空気はとても清々しくて、ほんと物凄く居心地がいい日です。

こんな日は屋外の方が気持ちいいですよね。

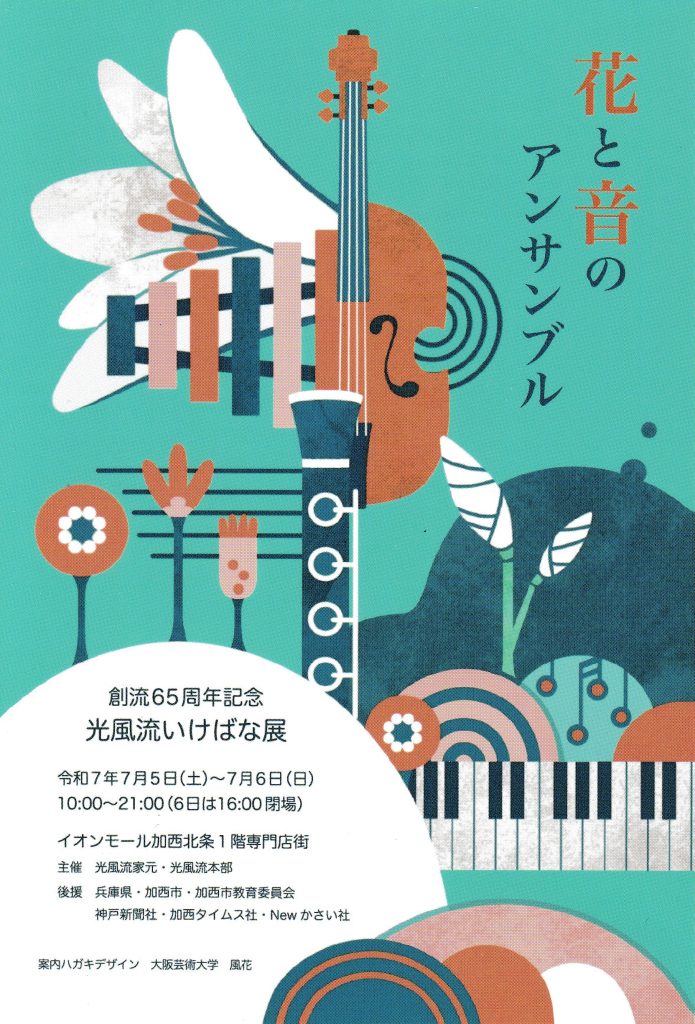

今年の光風流いけばな展の案内葉書が完成しました

今年の光風流いけばな展は、7月5日(土)6日(日)にイオンモール加西北条の専門店街通路において開催をするのですが、そんな光風流いけばな展の案内葉書が先日出来上がってきました。

この案内葉書は、大阪芸術大学の風花さんの手によるものになります。

近年、光風流いけばな展で使用する案内葉書のデザインは大阪芸術大学の生徒さんにお願いをしており、私的には毎年楽しみの一つになっています。というのも、今の20歳前後の人たちが感じている「いけばな」のイメージをデザインを通じて知ることが出来ますし、その年その年に設けているいけばな展のテーマをお伝えして、どんな風に表現しようとされるのかを見ているだけでも楽しくて仕方ないからです。

デザインだけなら ”猿” にはできないが ”AI” で出来る

デザインやイメージを形にするだけなら、いまや ”AI” にお絵描きしてもらえば簡単にできます。“反省だけなら猿でもできる” という言葉がありますが、いまやお絵かきだけではなく反省文だけならAIで書ける時代です。(笑)

つまり、奇麗な絵を描いたりデザインを描いたりする「スキル」はもう求められていないのです。だってAIで全部事足りるのですから。「ゴッホ風の絵を描いて」とか「岡本太郎風の絵を描いて」って指示すれば、誰にでも書くことが出来ちゃうのです。

ちなみにこれは他人ごとではなく私達いけばなの世界でも同じで、AIを使えばいけばな作品のイメージ図を書く事も出来てしまいます。

つまりこれからモノを作り出すという事が、AIにどんどん置き換えられていくのが明白な時代の中で、唯一AIに真似する事が出来ない事は何かというと、それは「世界観」だと私は思うのです。

技術や作風はマネできるけれど、世界観の真似はできない

絵が一番わかりやすい例になるので取り上げると、絵を描く技術はAIが圧倒的に上手です。絵筆を持ったことがない人でもAIを使えば一流アーティストの様な絵を描く事が今すぐに出来ちゃいます。そして作風を真似することもできます。岡本太郎風、平山郁夫風、草間彌生風、いくらでもAIで描けちゃいます。

しかし「世界観」はAIにはまだ備わっていないので、AIが描いた絵が魅力的かどうか素敵かどうかの判断をAIはできないのです。

つまりこれまでに贋作を作る作家がいたように、誰かのような真似をして同じもの(同じに見えるもの)を作ることはできるけれども、その人ならではの世界観を生み出す事は不可能だという事なのです。

なのでこれからのモノ作りは、物を作る知識や技術ではなく、その人 ”ならでは” の「世界観」こそが重要になってくるし、その世界観が世界に通用するモノであるか否かという事こそが重要な時代になったのだなぁと私は思います。

その人ならではの世界観は、その人の積み重ねてきたものから生み出される

「世界観」と言っても分かりにくいかもしれませんので、言い方を変えると「その人らしさ」と言い変えることが出来ると思います。

つまり、その人が生まれてからこれまでに歩んできた人生や、人と違う体験をどれだけしてきているか、どんな希少な経験をしたのかという事が、その人ならではの考え方や価値観に結びつき、他の人にはない世界観になってゆくのです。

ただしここで間違えていけないのは、「その人らしさ=皆さんに魅力的と受け入れられる」という事ではないですし、「その人らしさ=価値あるものとして評価される」という事でもありません。

とはいえ、その人ならではの世界観が備わっていないものが評価されることは絶対にないので、良いものを作り出そうとするならば、まずは自分らしさというかその人ならではを愚直に追及しなければならないと思います。

あっ、あとこういう話をすると、人と違う事をすることが「個性」とか「その人らしさ」という風に思われている人がありますが、そんなものは奇をてらっているだけでその人らしさでも個性でもないですよ。

くれぐれも勘違いをなさいませぬように。

内藤正風PROFILE

-

平成5年(1993年)、光風流二世家元を継承。

お花を生けるという事は、幸せを生み出すという事。あなたの生活に幸せな物語を生み出すお手伝いをする、これが「いけばな」です。

光風流の伝承を大切にしながら日々移り変わる環境や価値観に合わせ、生活の中のチョットした空間に手軽に飾る事が出来る「小品花」や、「いけばな」を誰でもが気軽に楽しむ事が出来る機会として、最近ではFacebookにおいて「トイレのお花仲間」というアルバムを立ち上げ、情報発信をしています。ここには未経験の皆さんを中心に多くの方が参加され、それぞれ思い思いに一輪一枝を挿し気軽にお花を楽しまれて大きな盛り上がりをみせており、多くの方から注目を浴びています。

いけばな指導や展覧会の開催だけにとどまらず、結婚式やパーティー会場のお花、コンサートなどの舞台装飾、他分野とのコラボレーション、外国の方へのいけばなの普及、講演など、多方面にわたり活動し多くの人に喜ばれています。