明日から「土用」に入り、いよいよ夏が近づいてきましたね。そして土用といえば「丑の日」です!

ごきげんよう、こんにちは、こんばんは、内藤正風です。

今日は朝から、関西二府四県のいけばな協会が集う会合に参加して、帰ってきてからのブログアップになります。

今日は天気も良かったので暖かいかなぁと思っていたのですが、山間部は思いのほか寒かったです。

明日から「土用」に入ります

明日から「土用」に入ります。っていうと、「土用って夏のことやん」って思われる方も多いかと思います。たしかに夏の暑い盛りに「土用の丑の日」って目や耳にしますよね。

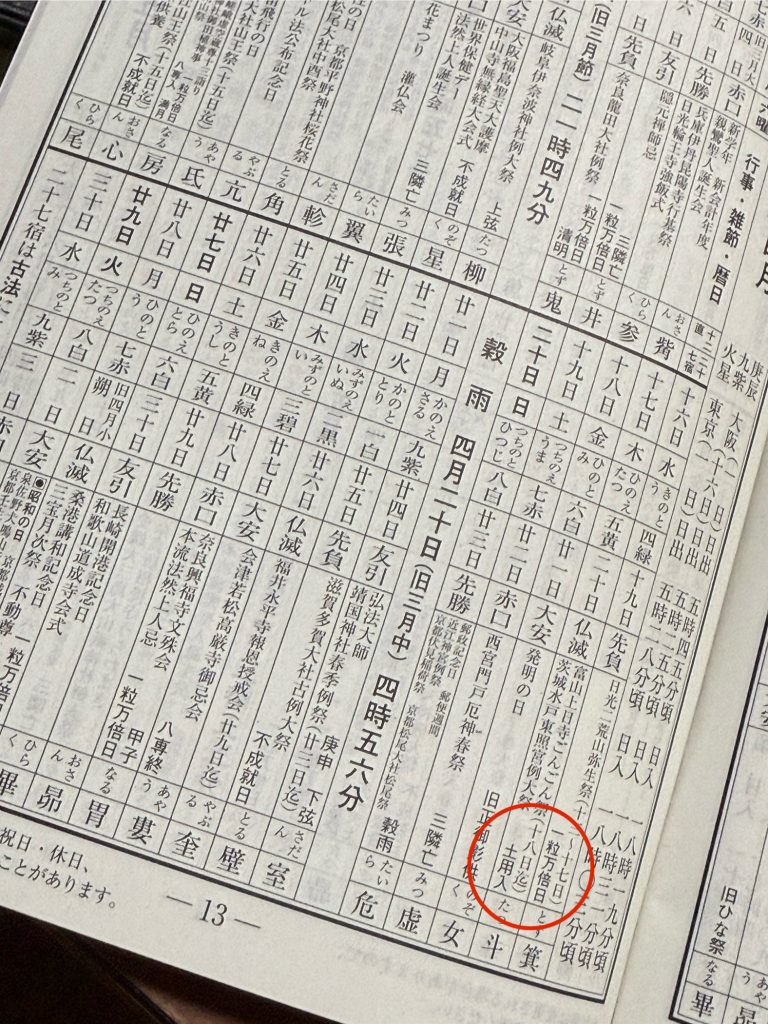

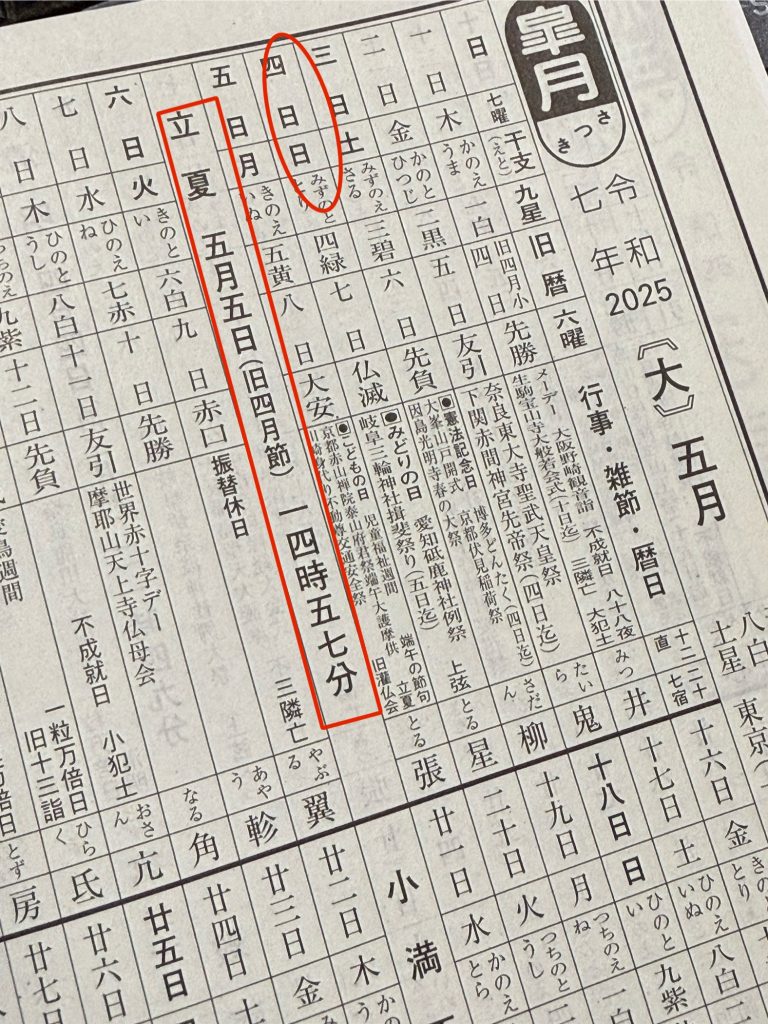

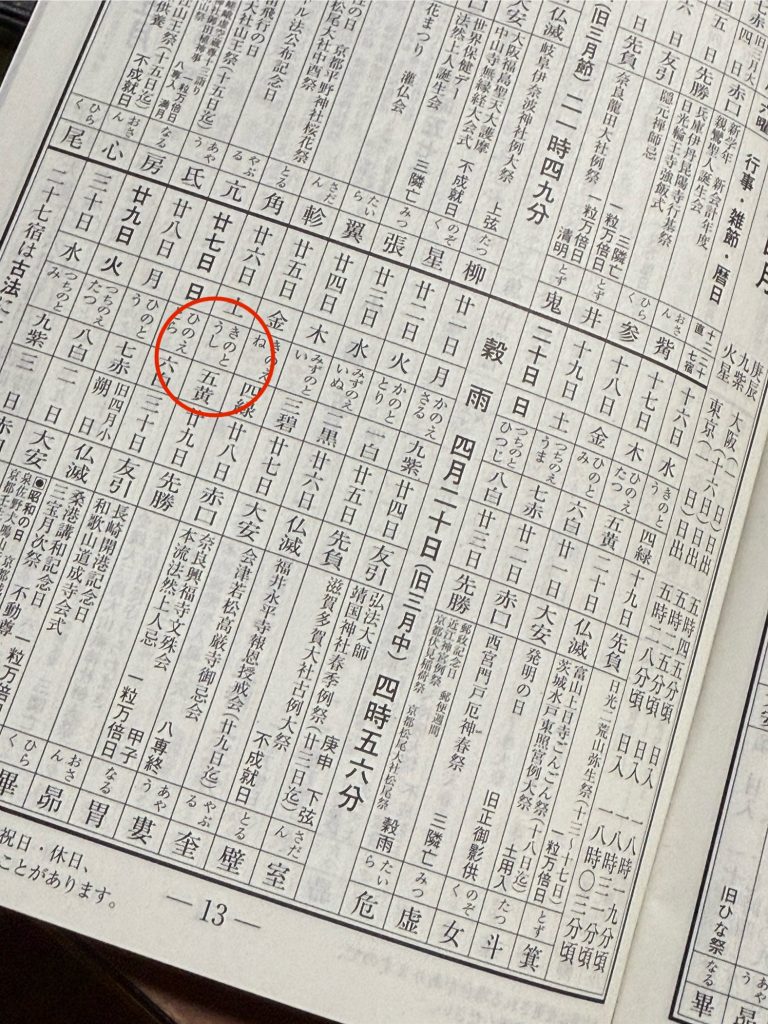

けれど嘘じゃないですよ。お手元に暦のある方はご覧になってみてください。ちゃんと書かれていますので。

ちなみにこの「土用」って実は年に4回あるのをご存じですか。

「土用」が年に4回あるってどういうことなのか

「土用」っていうのは、”立春”、”立夏”、”立秋”、”立冬”の直前にそれぞれあり、だいたい18日間くらいの期間が定められています。

ちなみに今回の土用は4月17日(木)から始まり、「立夏」である5月5日の前日の5月4日(日)までの期間になります。

この土用にあたる期間は、”五行” の5つの気(木・火・土・金・水)の中の「土の気」の働きが盛んになるので、土を動かすような作業はしてはいけないよ~と古来より言われているのです。

ただし土用に入る前にすでに着工しているものはそのまま行なってもOKって言われており、こういう融通のきくところってホント日本人って素敵だなぁって思います。

”土用の丑の日”の「丑の日」とは

「丑の日」というのは、古来日本では日にちを”干支(えと)”で呼んでいました。

「あ~、子・丑・寅っていうアレね!」って思われたかた、それは干支ではなく”十二支(じゅうにし)”です。

干支というのは、十二支に「十干(じっかん)」という、甲(きのえ)・乙(きのと)・丙(ひのえ)・丁(ひのと)・戊(つちのえ)・己(つちのと)・庚(かのえ)・辛(かのと)・壬(みずのえ)・癸(みずのと)の10種類を組み合わせたものが「干支」というものになるのです。

すなわち十干の”干”と十二支の”支”で「干支」なんですね。

暦を見ると一目瞭然でお分かりいただけると思います。これが干支です。

つまり「土用の丑の日」とは、”土用” の期間の間におとずれる ”丑の日” の事を指しているのです。

今回の丑の日は何を食べようかなぁ

古来、土用の丑の日には「う」の付くものを食べると良いと言い伝えられているのですから、これはもうウナギだけに限らず「う」の付くものを食べて楽しまないと勿体ないと私は思うのです。

「う」。ウナギ以外に、牛、烏骨鶏、ウニ、馬、うどん、うめぼし、うつぼ、色んなものがあります。

今回の丑の日は4月26日(土)になりますので、何を食べようか考えていると今からテンションが上がります。

何にしようかなぁ。

内藤正風PROFILE

-

平成5年(1993年)、光風流二世家元を継承。

お花を生けるという事は、幸せを生み出すという事。あなたの生活に幸せな物語を生み出すお手伝いをする、これが「いけばな」です。

光風流の伝承を大切にしながら日々移り変わる環境や価値観に合わせ、生活の中のチョットした空間に手軽に飾る事が出来る「小品花」や、「いけばな」を誰でもが気軽に楽しむ事が出来る機会として、最近ではFacebookにおいて「トイレのお花仲間」というアルバムを立ち上げ、情報発信をしています。ここには未経験の皆さんを中心に多くの方が参加され、それぞれ思い思いに一輪一枝を挿し気軽にお花を楽しまれて大きな盛り上がりをみせており、多くの方から注目を浴びています。

いけばな指導や展覧会の開催だけにとどまらず、結婚式やパーティー会場のお花、コンサートなどの舞台装飾、他分野とのコラボレーション、外国の方へのいけばなの普及、講演など、多方面にわたり活動し多くの人に喜ばれています。

最新の投稿

いけばな作品2026.01.301月30日の神戸新聞に、「節分鬼遣」と題した私のいけばな作品を掲載していただきました

いけばな作品2026.01.301月30日の神戸新聞に、「節分鬼遣」と題した私のいけばな作品を掲載していただきました ・内藤正風の視点2026.01.29いけばなの楽しさとは、上手だから楽しい、下手だから楽しくない、ではありません。全ての人にそれぞれの「楽しい」があり、その全てが正解なのです

・内藤正風の視点2026.01.29いけばなの楽しさとは、上手だから楽しい、下手だから楽しくない、ではありません。全ての人にそれぞれの「楽しい」があり、その全てが正解なのです ・いけばなから学ぶビジネス2026.01.28いけばな教室を開催しながら思う、間違ったメッセージが相手に伝わらない様にするためには最初の言動が肝心だという事

・いけばなから学ぶビジネス2026.01.28いけばな教室を開催しながら思う、間違ったメッセージが相手に伝わらない様にするためには最初の言動が肝心だという事 ・内藤正風の視点2026.01.27「花育」なんて甘い甘い。日本には古来より伝わる「いけばな」があり、老いも若きも女も男も沢山の学びを得る事が出来るのです

・内藤正風の視点2026.01.27「花育」なんて甘い甘い。日本には古来より伝わる「いけばな」があり、老いも若きも女も男も沢山の学びを得る事が出来るのです