秋にも「土用」があるってご存じですか。土用を知って、土用を楽しんでみませんか

ごきげんよう、こんにちは、そしてこんばんは、内藤正風です。

昨日から「土用」に入りましたね。

と、こんな話をすると、「えっ?」って仰られる方もあるので、今日は土用について書きたいと思います。

秋にも「土用」があるのをご存じですか

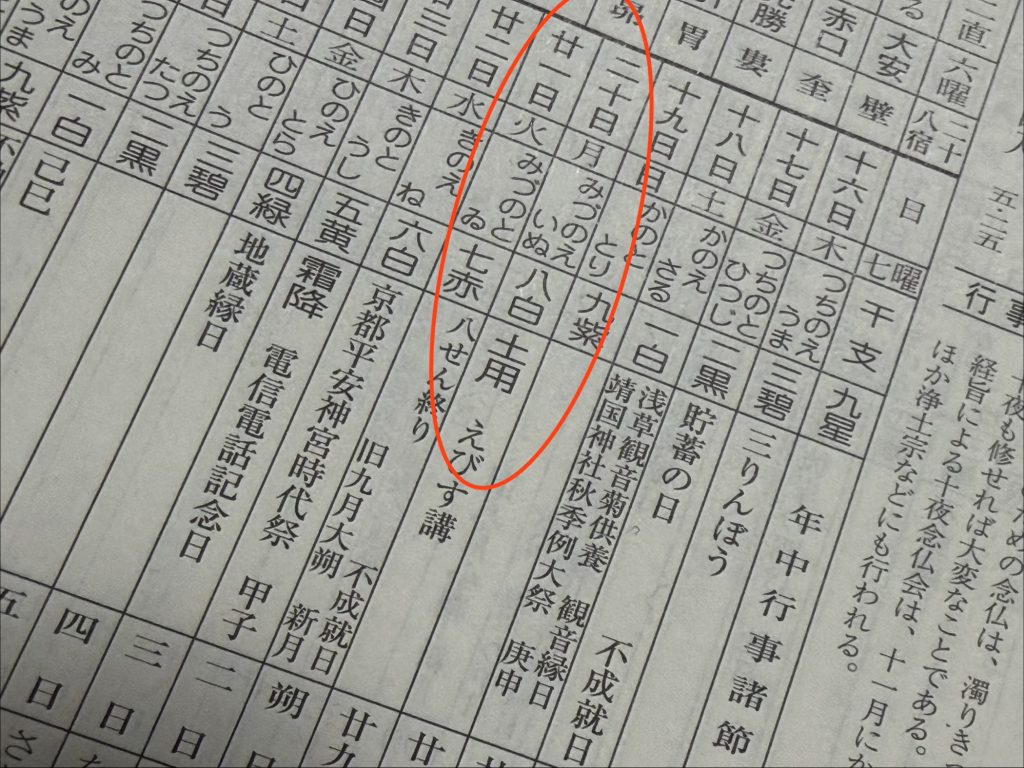

先にも書きましたが、10月20日から「土用」に入りました。

「土用」って聞くと、「えっ!土用って夏の暑い時の事じゃないの?」って思われる方もあるかもしれませんが、この「土用」って実は年間に4回あり、春夏秋冬それぞれに1回ずつあるのです。

「土用」について少し掘り下げますと、「土用」は季節の変わり目に存在しており、春の始まりである立春・夏の始まりの立夏・秋の始まりの立秋・冬の始まりの立冬の直前18日間がこれにあたります。

したがって昨日からの土用は「秋土用」と呼ばれ、10月20日(月)~11月6日(木)までが期間となります。ちなみに2025年の土用は、冬土用が1月17日(金)~2月3日(月)、春土用が4月17日(木)~5月4日(日)、そして夏土用が7月19日(土)~8月6日(水)になっていました。

土用ってそもそも何なのか

先のくだりでも書きましたように、「土用」とは季節の変わり目になります。なので地球自体もそうですし、人の身体や心をはじめとして、地球上のすべての存在がその変化の影響を大きく受ける時になりますので、この「土用」の時期には新しい事は基本的に避けたほうが良いと古来より考えられています。

したがって「土用」という文字に使われているように「土」に関する事、例えば地鎮祭や建築の基礎工事、造園、穴掘り、井戸掘りなどは避ける様に言い伝えられています。

他にも新しい職業に就く、新しいお店を開店する、結婚や結納、建物の購入、引越しなど、新しく何かを始める事も「土用」は避ける様に言われています。

とはいえ、この期間絶対に何もしてはいけないなんて言われると困ることもありますよね。なので「間日(まび)」という土用の期間であっても新しい事を始めたり土を動かしたりしても良い日もちゃんと設けられているのです。

日本人ってこういうところ融通が利くというか知恵が働くというか、素晴らしいところだと思います。

ちなみにこの間日ですが、興味のある方はググるなりして調べてみてください。

秋の土用と言えば「〇〇の日」

色々書いてきましたが、今の私たちにとっては「土用」と言えば真っ先に思い浮かぶのは「丑(うし)の日」ではないでしょうか。夏の土用は暑い盛りなので、ウナギを食べて精を付けるってイメージをお持ちの方も多い事と思います。

しかしこの丑の日にウナギを食べるというのは精を付けるという意味合いではなく、丑の日の ”う” にちなんだものを食べると良いという習わしが元になっており、元々はうなぎだけではなく、うどん、梅干しのように ”う” の付く食べ物だったらよかったのです。

ちなみにこの土用の食べ物の風習って、四季それぞれに定められているのをご存じでしょうか。

冬の土用は「未の日」に「ひ」のつく食べ物、春の土用は「戌の日」に「い」のつく食べ物、秋の土用は、「辰の日」に「た」のつく食べ物を食べると良いと言われています。

折角の土用を楽しんでみませんか

ということで折角なので、今年の秋土用には「辰の日」に「た」の付く食べ物を楽しんでみてはいかがでしょう。

今年の秋土用の「辰の日」は、10月26日(日)になります。

たこ、玉子、馬肉のタテガミ、タラ、鯛、タラコ、がっつり広げてタイ料理なんてのもどうでしょう。(笑)

日本にはこういう人生を楽しむことが出来るネタが沢山ありますので、皆さんも秋土用の辰の日を楽しんでみては如何でしょうか。

なんなら「丑の日」も、冬土用にありますので、冬土用の丑の日にウナギを食べて楽しむのもありだと思います。

内藤正風PROFILE

-

平成5年(1993年)、光風流二世家元を継承。

お花を生けるという事は、幸せを生み出すという事。あなたの生活に幸せな物語を生み出すお手伝いをする、これが「いけばな」です。

光風流の伝承を大切にしながら日々移り変わる環境や価値観に合わせ、生活の中のチョットした空間に手軽に飾る事が出来る「小品花」や、「いけばな」を誰でもが気軽に楽しむ事が出来る機会として、最近ではFacebookにおいて「トイレのお花仲間」というアルバムを立ち上げ、情報発信をしています。ここには未経験の皆さんを中心に多くの方が参加され、それぞれ思い思いに一輪一枝を挿し気軽にお花を楽しまれて大きな盛り上がりをみせており、多くの方から注目を浴びています。

いけばな指導や展覧会の開催だけにとどまらず、結婚式やパーティー会場のお花、コンサートなどの舞台装飾、他分野とのコラボレーション、外国の方へのいけばなの普及、講演など、多方面にわたり活動し多くの人に喜ばれています。